Andrea Andreani, Drucker, Verleger

nach Niccolò Vicentino, Holzschneider

Raffael, eigentlich Raffaello Santi oder Sanzio, Zeichner, Erfinder

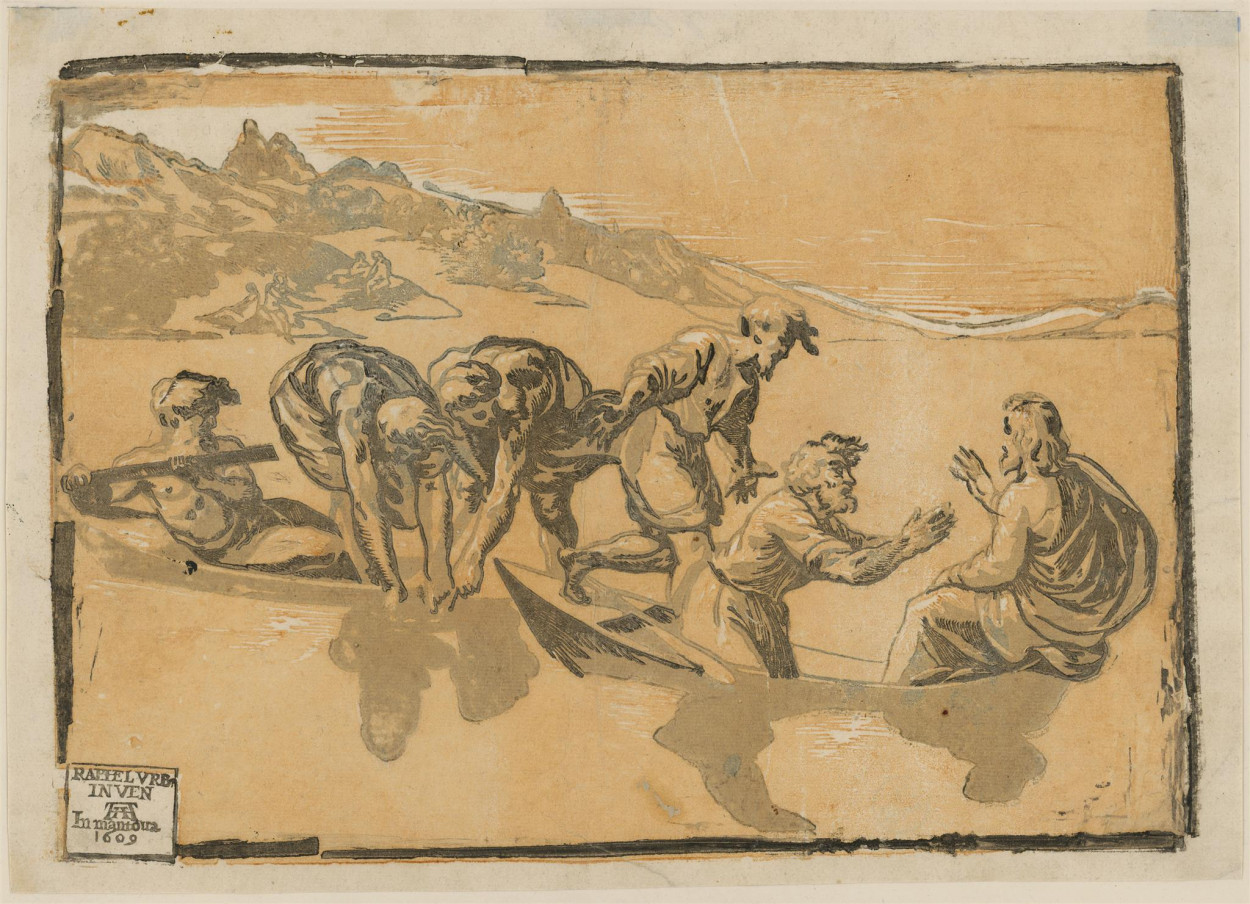

Der wundersame Fischfang, 1609

Zu Raffaels eindrücklichsten Erfindungen innerhalb seiner zehnteiligen Apostelserie zählt sicherlich die Darstellung des Wunderbaren Fischzugs. Die Verbreitung der Bildidee begann bereits wenige Jahre, nachdem der Teppich 1519 in der Sixtinischen Kapelle präsentiert worden war. Dabei handelte es sich um einen Farbholzschnitt, der allerdings nicht auf der endgültigen Komposition, sondern auf einer variierenden Vorstudie beruhte. Diese in Windsor bewahrte lavierte Federzeichnung kann mit einiger Wahrscheinlichkeit Raffael zugeschrieben werden. (Anm. 1)

Die Darstellung gründet auf einer Geschichte des Lukas-Evangeliums, nach der Simon Petrus von Christus aufgefordert wird, nach erfolglosem nächtlichem Fang noch einmal auf den See Genezareth hinauszufahren. Daraufhin füllen sich die Netze derart schnell, dass das Boot zu sinken droht und Petrus andere Fischer zu Hilfe rufen muss. Raffael wählte den entscheidenden Moment der Erzählung, in dem Petrus Christus erkennt und sich als reuiger Sünder bezeichnet. Christus aber beruhigt Petrus und weissagt ihm, dass er künftig Menschen fangen werde. Nach diesem Erlebnis gab Petrus seinen Beruf auf und folgte Christus (Lukas 5, 1–11).

Noch stärker als der Teppich vermag der Holzschnitt in seiner Tendenz zur Vereinfachung Raffaels überragende Komposition wirkungsvoll umzusetzen. Durch das Weglassen der Fische und des Kranichs sowie der Reduktion der am Ufer stehenden Zuschauer konzentriert sich die Wahrnehmung auf die für das Christentum so entscheidende Bekehrung des Petrus. Dabei wird die bedrohliche Schieflage des Bootes durch die hoheitsvolle und ruhige Haltung von Christus vollkommen aufgefangen. (Anm. 2)

Die Zuschreibung des in seiner Wirkung eminent malerischen Farbholzschnitts wird seit langem kontrovers diskutiert. (Anm. 3) Als Urheber wurde vornehmlich aus stilistischen Gründen traditionell Ugo da Carpi angenommen, der einige Entwürfe Raffaels kongenial umgesetzt hat. (Anm. 4) In jüngerer Zeit haben vor allem Matthias Matile und Naoko Takahatake den aus Vicenza stammenden Niccolò Vicentino als Holzschneider ins Spiel gebracht. (Anm. 5) Ihre Zuschreibung beruht auf einer Analyse, bei der technische Aspekte ebenso Berücksichtigung finden wie genaue Tintenanalysen und die Geschichte der Holzstöcke. (Anm. 6) So zeigt etwa der Wunderbare Fischzug eine Drucktechnik, die sich sehr ähnlich auf Vicentinos Holzschnitt Christus heilt die Aussätzigen findet. (Anm. 7) Zudem weist die auf mehreren Exemplaren des Fischzugs verwendete eher gedeckte Tinte deutliche Übereinstimmungen mit gesicherten Werken Vicentinos auf. (Anm. 8) Zugleich sind die für Ugo nachweisbaren Tinten offenbar niemals derart opak, sondern stärker durchscheinend. Vor diesem Hintergrund scheint eine Zuschreibung des Holzschnitts an Niccolò Vicentino durchaus plausibel. (Anm. 9) Eine Entstehung in den 1540er Jahren ist denkbar. (Anm. 10)

Der Wunderbare Fischzug wurde häufig nachgedruckt. (Anm. 11) Zu einem nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt gelangten die drei Holzstöcke dann in den Besitz des in Mantua ansässigen Holzschneiders und Verlegers Andrea Andreani. Dieser erwarb um 1600 eine Reihe von Holzstöcken von Künstlern des Raffael-Kreises – beispielsweise von Ugo da Carpi, Antonio da Trento und Niccolò Vicentino –, um diese dann in zumeist leicht veränderter Form neu zu drucken. (Anm. 12) Im Fall des Wunderbaren Fischzugs fügte Andreani im oberen Bereich einen kleinen Streifen hinzu, wodurch die Komposition etwas ausgewogener wirkt. Zudem wurde die Strichplatte überarbeitet, was besonders am Hinzufügen der hinteren Kante des rechten Bootes erkennbar ist. Letztlich platzierte Andreani unten links eine aussagekräftige Signaturmarke, die Raffael eindeutig als Erfinder der Komposition benennt. Während Vicentino nicht erwähnt wird, tritt Andreani in unverkennbarer Nachahmung des Dürer-Monogramms auffallend selbstbewusst in Erscheinung.

Unabhängig davon ist Andreanis Nachdruck des Wunderbaren Fischzugs ein interessantes Beispiel für das im frühen 17. Jahrhundert zu beobachtende verstärkte Interesse an Raffaels Kompositionen. (Anm. 13)

David Klemm

LIT (Auswahl): Bartsch XII (1808), S. 37–38, Nr. 13 II; Kolloff 1872a, S. 725, Nr.

II.7 II (von II); Höper 2001, S. 482, Nr. H 1.1A (als Ugo da Carpi); Matile 2003, S.

112–113, 119, 124, Nr. 49; Gnann 2013, S. 120–123, Nr. 44–45; Ausst.-Kat. Los

Angeles/Washington 2018, S. 128–130, Nr. 41

1 Schwarze und rote Kreide, Eisengallustinte, laviert und weiß gehöht, 200 x 339 mm; Windsor Castle, Royal Collection, RL 12749. Die Diskussion wird seit Jahrzehnten intensiv geführt, wobei als Urheber vor allem Raffael und sein Schüler Gianfrancesco Penni ins Spiel gebracht wurden. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Waage wieder sehr stark Raffael zugeneigt. Zur Diskussion vgl. Gnann 2013, S. 120.

2 Das Weglassen der Kraniche lag für den Holzschneider aus technischen Gründen nahe. Der Verzicht auf die Fische ist dagegen in inhaltlicher Hinsicht durchaus problematisch, da diese für das Verständnis der Szene essentiell sind.

3 Ausst.-Kat. Mantua/Wien 1999, S. 68; Gnann 2013, S. 120–121.

4 Diese Einschätzung blieb allerdings nicht unwidersprochen, so wurde beispielsweise der Wunderbare Fischzug nicht in Jan Johnsons Werkverzeichnis aufgenommen. Vgl. Johnson 1982.

5 Matile 2003, S. 124; Takahatake 2015, S. 174–176.

6 Ausst.-Kat Los Angeles/Washington 2018, S. 128–130.

7 Ebd., S. 128.

8 Ebd., S. 130.

9 Achim Gnann lehnt eine Zuweisung an Vicentino aus stilistischen Gründen entschieden ab, geht allerdings kaum auf die für die Analyse der Chiaroscuro-Holzschnitte zunehmend wichtiger werdenden technischen Aspekte (verwendete Tinten usw.) ein; Gnann 2013, S. 121.

10 Der Datierungsansatz folgt dem Ausst.-Kat. Los Angeles/Washington 2018, S.128. Matile schlägt eine Datierung zwischen 1527 und 1530 vor; Matile 2003, S. 124.

11 Ausst.-Kat. Los Angeles/Washington 2018/19, S. 130.

12 Gnann 2013, S. 121.

13 Gnann 2013, S. 121; Ausst.-Kat. Los Angeles/Washington 2018, S. 130.